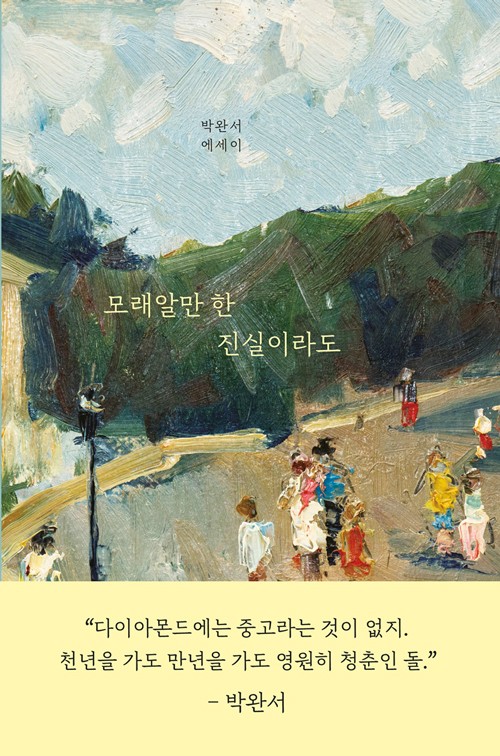

친구가 준 선물 책 : 모래알만한 진실이라도 -박완서-

컨텐츠 정보

- 4,291 조회

- 4 댓글

- 목록

본문

울산을 떠난다니, 친구가 책한권을 선물했습니다.

박완서님의 수필집

모래알만한 진실이라도

책장을 넘기면서 작은 행복을 읽습니다.

그 2 번째 이야기 ' 유쾌한 오해 ' ; 펌

유쾌한 오해 - 박완서

전동차 속에서였다. 아직도 한낮엔 무더위가 많이 남아있었지만 3호선 전동차 안은 쾌적할 만큼 서늘했고 승객도 과히 붐비지가 않았다.

기술의 발달 때문인지, 경제성장 때문인지는 몰라도 1호선보다는 2호선이 더 쾌적하고 2호선보다는 3,4호선이 더 쾌적한 걸 피부로 느낄 수가 있었다. 나는 늘 2호선을 이용하기 때문에 약간은 샘도 났다.

내 옆자리가 비자 그 앞에 서있던 청년을 밀치고 뚱뚱한 중년 남자가 잽싸게 엉덩이를 들이밀었다. 넉넉하던 자리가 꽉 차면서 내 치맛자락이 그 밑에 깔렸다. 약간 멋을 부리고 나간 날이라 나도 눈살을 찌푸리면서 치맛자락을 끌어내려고 했지만 그는 꼼짝도 안 했다. 여간 무신경한 남자가 아니었다.

나는 별 수 없어 그 남자를 툭툭 치면서 내 치맛자락이 그의 엉덩이 밑에 깔린 걸 알려주었다. 그제야 몸을 조금 들썩했을 뿐 미안하단 말 한마디가 없었다.

그 뿐이 아니었다. 워낙 몸이 뚱뚱해서 그랬겠지만 반소매 밑으로 드러난 끈끈한 팔로 양쪽 사람을 밀치는 듯한 그의 자세 때문에 여간 거북하고 불쾌하지가 않았다. 일어나버릴까도 싶었지만 갈 길은 아직도 많이 남아 있었고, 승객은 자꾸만 불어나고 있었다.

그가 큰 소리로 하품을 했다. 하품을 하려면 그냥 할 것이지, 호랑이가 우짖는 것처럼 ‘어흥!’하고 크게 소리를 지르며 가락까지 붙이니까 졸던 사람까지 깜짝 놀라 휘둥그레진 눈으로 그를 바라보았다. 남이야 그러건 말건 그는 자기 집 안방에서처럼 거침도 없고 눈치도 없었다.

나는 그런 남자 옆에 안자 있다는 불쾌감을 잊으려고 방금 탄 젊은 여자를 바라보고 있었다. 피부가 맑을 뿐 순수한 여자였는데, 아주 화려한 모자를 들고 있었다.

차양이 달린 하늘색 모자였는데, 차양 위에는 다시 금줄이 든 순백의 프릴이 달렸고 망사 베일까지 늘어진, 좀처럼 시중에서는 보기 힘든 환상적인 모자였다.

그 여자가 쓰기엔 너무 작았고 인형의 모자치고는 너무 크고 정교했다. 그 모자를 들고 있음으로써 그 여자는 독특한 분위기를 연출하고 있었으니, 어쩌면 모자가 아니라 액세서리인지도 몰랐다.

그때였다. 내 옆에 앉았던 그 무신경한 남자가 엉거주춤 일어서면서 모자를 든 여자에게 손짓을 했다. 그 여자에게 자리를 내주고 싶은 모양이었다.

그 남자도 그 여자가 보기 좋았던 듯했지만, 그렇게 노골적으로 여자에게 아부를 하다니. 오십도 넘어 보이는 남자가 20대의 젋은 여자에게 자리를 내주는 모습은 암만해도 부자연스러워 보였고 흑심까지 있어 보이는데도 남자는 그 방면에도 여전히 무신경했다.

마땅히 사양할 줄 알았는데 여자는 고개만 까딱하고 얼른 자리에 앉았다. 그제야 나는 그 여자가 만삭의 몸임을 알았다. 나는 화려한 모자에만 정신이 팔려 그것도 모르고 있었다. 그 뿐이 아니라 그 여자에겐 세 살쯤 되어 보이는 깜찍한 딸도 딸려 있었다.

자리에 앉은 여자는 딸을 끌어당겨 무릎에 앉혔다. 그 여자는 딸에게 그 모자를 씌우지 않고 여전히 들고만 있었지만, 그 환상적인 모자를 쓴 여아를 상상하는 건 뱃속이 간지럽도록 즐거운 일이었다.

더 즐거운 건 내가 여지껏 그 뚱뚱한 남자를 공연히 미워하고 오해한 게 풀려서였다. 그 남자가 뻔뻔하고 무신경하다는 건 순전히 나의 오해였다.

다시 한번 쳐다본 그 남자는 듬직하고도 근사해 보였고 매우 만족스러운 듯했다. 그도 그럴 것이, 자기 한 몸이 자리를 내줌으로써 세 식구를 앉힐 수가 있었으니 흐뭇할 수 밖에.

이 세상 사람들이 다 나보다 착해 보이는 날이 있다. 그날도 그런 날이었고, 그런 날은 살맛이 난다.

박완서 著, 『모래알만 한 진실이라도』, p, 16 ~ 20

관련자료

-

링크